화가 김재관

우아한 추상화 작품이 영화에도 나왔다면서요

최상류층을 배경으로 하는 영화였어요. 대저택에 걸 그림이 화려하면서도 우아해야 하는데 감독이 제 그림이 딱이라며 연락을 해왔죠. 스무 점을 빌려줬는데 그 작품들이 방, 거실, 주방 곳곳에 배치됐더라고요. 왜 그 영화에 내 작품을 도배 하다시피 했을까 궁금했어요.(웃음)

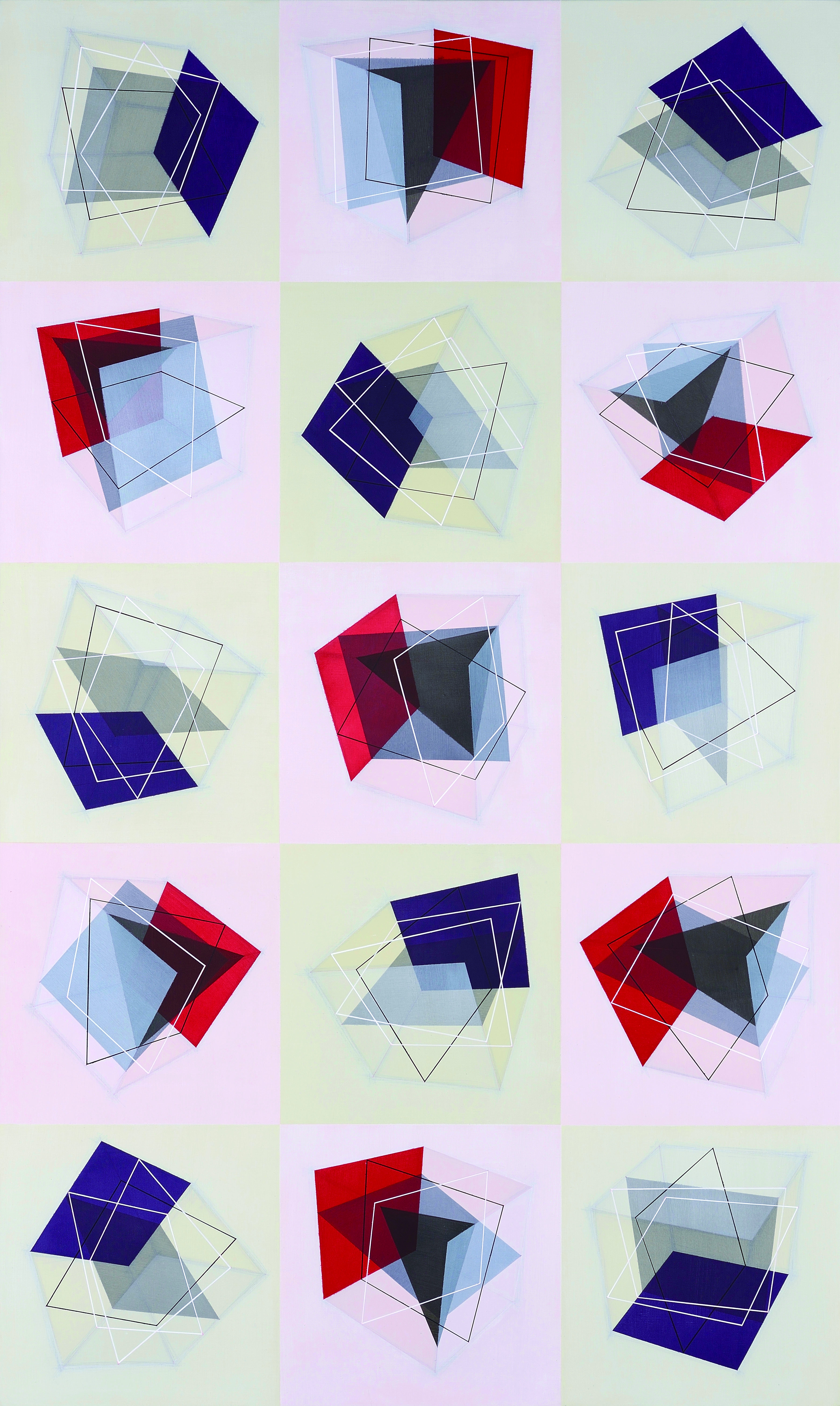

사람은 이성, 질서, 정형을 추구하지만 동시에 감성적인 것, 무질서한 것, 무정형적인 것도 바라잖아요. 화가로서의 제 인생도 정형적인 것을 무정형적으로 표현해내고, 무정형적인 것을 정형적으로 표현해내는 싸움이었던 것 같아요.

우리가 ‘연기’를 잡을 수는 없지만 그림으로는 표현해 내야 하잖아요. 제 생각이나 마음도 잡히지 않는 것이지만 화가는 그걸 잡아내어 표현하고 사람들과 나누고 싶은 거죠. 그래서 제 박사 논문이 ‘그리드격자의 형성과 해체에 관한 연구’예요. 격자라는 질서를 만들었다가 그 질서를 흐트러뜨리는 작업인 거죠.

영화감독도 제 작품에서 그런 것을 발견했던 것 같아요. 일정하게 공간을 구획 짓는 격자를 통해 질서적이고 이성적인 사고를 갈구하지만, 동시에 근원적 생명 욕구와 원초적 욕망으로 그 질서를 해체해 나가고 싶어 하는 사람들의 욕구를 표현하고 싶었던 것 같아요. 실제로도 영화 속 주인공이 굉장히 이성적인 인물 같지만 감성적인 욕망에 충실한 삶을 살면서 고통을 맛보거든요. 그 영화가 청룡영화상에서 미술상을 받았어요.

사람들이 어려워하는 추상화를 왜 시작하셨어요?

대학 시절, 서른셋 밖에 안된 하종현 교수를 지도교수로 만나게 됐어요. 저는 그분 작품을 보기 전까지만 해도 그림은 제 시야에 들어오는 세상을 그리는 건 줄로만 알았어요.

시청 앞 갤러리에 하종현 교수 작품이 걸렸는데 난생처음 구체적인 형상 없이 자유롭게 붓칠한 기하학적 작품을 본 거예요. 당시 고등학교 미술책에는 고흐, 고갱은 나와도 피카소는 사회주의자라고 책에 못 실었어요. 그런 시절에 하종현 교수 작품을 보면서 ‘아~ 풍경화, 정물화만이 그림이 아니구나. 이런 것도 작품이 되는구나’ 시야가 넓어졌어요.

결국 ‘그림’ 그리는 데 있어서 핵심은 ‘구체적인 모양을 어떻게 사실적으로 그려내는가’가 아니라 ‘내 마음속에 있는 세계를 어떻게 표현해내느냐’라는 것을 깨닫게 된 거죠. 현대미술, 추상화에 눈을 뜨게 해주신 분이 바로 이분이라 해도 과언이 아니죠.

추상화의 매력은 무엇인가요?

추상은 사실과는 정반대의 개념이죠. 보이는 그대로 그린 게 ‘사실’이라면 보이지 않는 세계, 즉 마음속에 있는 것을 그린 게 ‘추상’이에요.

세상에서 눈에 보이는 것이 더 많은 것 같죠? 눈 감으면…